2022年度より、理事長を拝命いたしました。亀田医療大学の長江弘子と申します。

人生100年時代を迎え、多くの方が長い人生を生きることができる現代では年齢、疾病に関係なく終末期に向けた生き方を考えることが重要です。またそれを支える保健医療福祉のシステムとして高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域包括ケアシステムの構築を推進する必要があります。

まさに、終末期の生と死の問題は医療中心の医療モデルから、その人の住まう地域(コミュニティ)でどう生活するかを中心に据えた生活支援・家族支援を含む生活モデル(Care & Comfort)を重視し、医療と生活を統合するケア(Integrated Care)へと移行していく必要性を示していると思います。

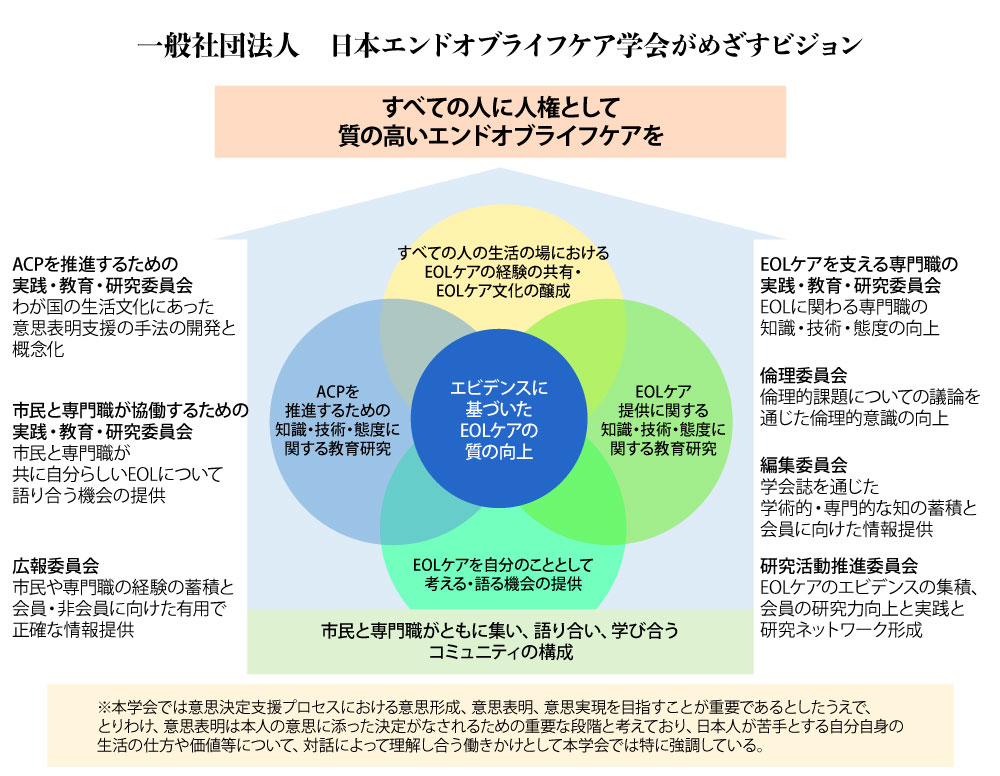

このような社会的背景を踏まえ、本学会の目的と理念は2016年設立以来、「すべての人に人権として質の高い(生命・生活・人生の価値を高める)エンドオブライフケアを実現すること」 そのために市民と多様な分野のケア実践者・教育者・研究者の参画と協働によって推進することである。として、そのビジョンを掲げてまいりました。(図)

このビジョンの達成には、とりわけ市民と協働していくことが重要であります。また専門家も保健医療関係者だけでなく哲学や倫理学など人文社会科学の多様な学問分野の視座から人間とは何かを学術的学際的に深く問い、一人一人が一人の人間として、自分自身の暮らしの在り方を見つめ、やがて来る死までをどう生きるかについて考える機会や場を創り、集い、ともに語り合っていくことが重要と思います。

エンドオブライフケアはまだ終末期ケアの代替えのように捉えられています。しかしながら、もっともっと身近で『今』生きている人々の日常を豊かにするためのケアであると考えています。すなわち、自分の身近な大切な人(親や配偶者や子供、友人など)とともに過ごす時間や空間の意味を捉え直すともに、大切な人々と分かり合える思いやりのある関係性をはぐくむことであると考えています。それはまさに“自分らしく生きる”を哲学することにつながり、そのことが生活の豊かさとなり、エンドオブライフケアの基盤であると思います。そして自分らしく生きることとは身近な社会関係や社会とのつながりから成り立っていること、そのことを再考し、豊かなエンドオブライフにむけた思いやりのある居心地の良い社会・文化を一人一人の人生を豊かにするために創造していくことだと思います。

本学会は2026年8月に設立10年目を迎えます。その節目を見据えて本学会では学会のイノベーションを図っていきます。学術団体としての使命として、学会及び会員の研究力・実践力向上に向けた求心性を高めエンドオブライフケアの学問的基盤を構築することに努めてまいります。そして多くの市民、エンドオブライフケアに携わる実践家、教育者、研究者と思いをつなぎ、日本の生活文化にあったエンドオブライフケアの在り方、社会の在り方をともに創造してまいりましょう。